実はヘビの聴力は非常に優れている

ヘビは耳を持っていませんが、その聴力は地面の振動や草がわずかに動く音すらも感知できるほど非常に優れていると言われています。地面の振動だけではなく、低周波の空中音が聞こえる場合もあります。

ヘビはどのように音を聞いているか

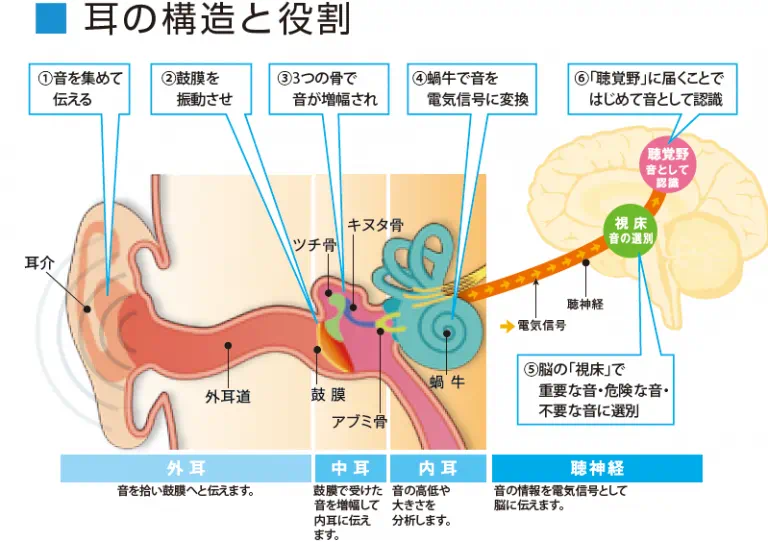

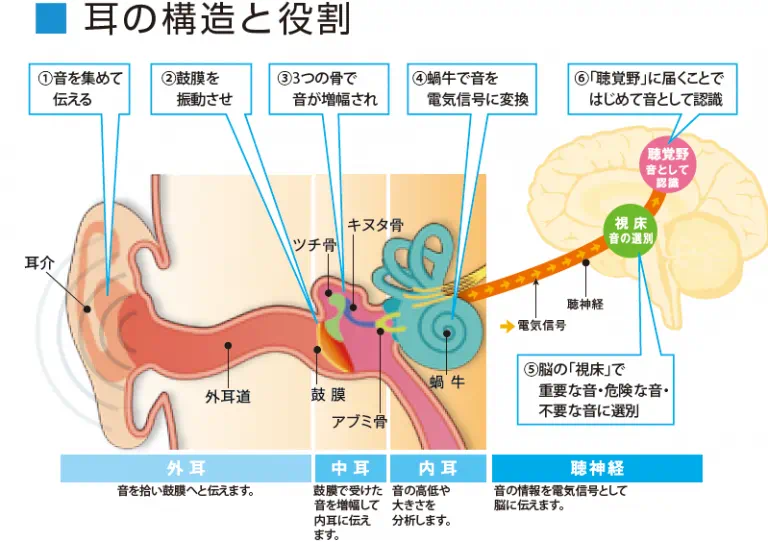

人間の場合、音は耳の穴から入り、鼓膜を振動させます。その振動は「内耳」と呼ばれる部分で感知され、聴力が得られます。

一方、ヘビは鼓膜を持っていませんが、「内耳」という器官は体内に存在します。ヘビは耳の穴や鼓膜を使うことなく、体表面に伝わる振動を下顎や骨、筋肉を通じて直接内耳に伝え、音を感知すると考えられています。

インドのヘビ使いが笛を吹き、カゴの中のコブラを操る芸を見たことがあるかもしれません。ヘビが笛の音に合わせて踊るように見えますが、実際にはヘビが笛の音を聞いて反応しているわけではないことがわかっています。ヘビは笛の音には反応せず、笛使いが足でカゴを叩く振動や笛の動きに反応しているという説もあります。

ヘビは音を感じることができても、人間や犬、猫に比べると感知できるのは低い音に限られます。

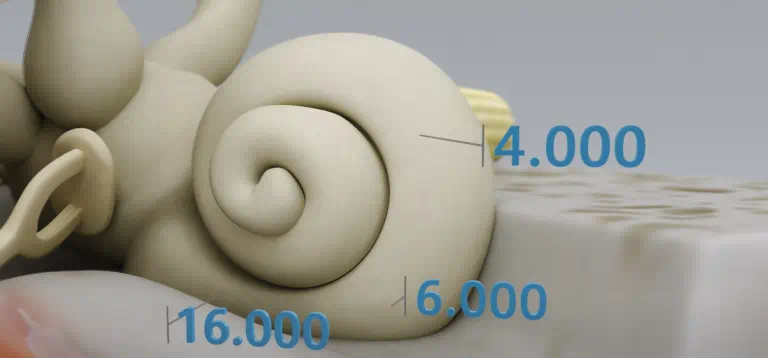

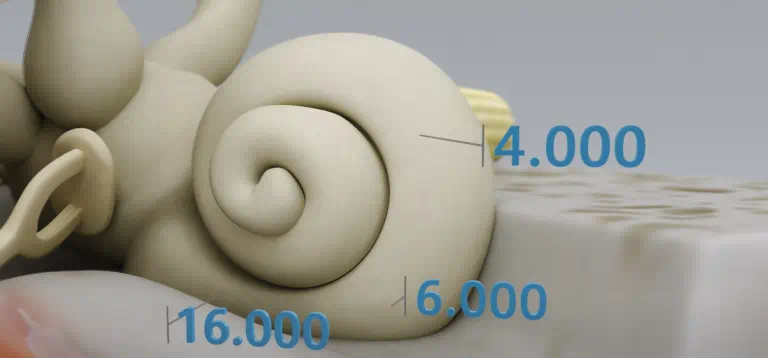

音の高さは周波数で表され、低い音は周波数が低く、高い音は周波数が高くなります。人間は通常、20Hzから20,000Hzの範囲の音を聞くことができますが、ヘビが感知できる音の範囲はおおよそ50Hzから1,000Hzだと言われています※。

それでもヘビは、小動物が歩くときに生じる微細な音や振動を察知し、獲物の位置を正確に把握できると言われています。ヘビの聴力は、食事や回避、攻撃などの行動に役立つ低い音を感知するように進化した可能性があります。

他の動物も、環境や行動に応じて聴力の範囲が異なります。動物の聴力に関する研究は現在も進んでおり、まだ解明されていない部分が多いです。

内耳とは?

動物学者によると、動物の「真の聴覚系」は脊椎動物が進化してから初めて現れたとされています。爬虫類のヘビをはじめ、魚類や両生類にも「耳」と呼べるものはありませんが、内耳は存在しており、それを使って音を感知しているそうです。

内耳は非常に複雑で、重要な役割を持つ器官です。

人間の耳を覗くと、奥に鼓膜があり、その先が行き止まりになっています。内耳はその鼓膜のさらに奥、骨の中に埋め込まれている部分です。

人間の内耳には、かたつむりのような形をした「蝸牛(かぎゅう)」があります。この蝸牛の中には「有毛細胞」という感覚細胞が並んでおり、音波が蝸牛に届くと、その音波が有毛細胞を振動させます。この振動が電気信号に変換され、脳へと送られます。脳はその信号を処理し、私たちはそれを意味のある音として認識することができるのです。

内耳は、音を感知するために非常に重要な器官となっています。

】

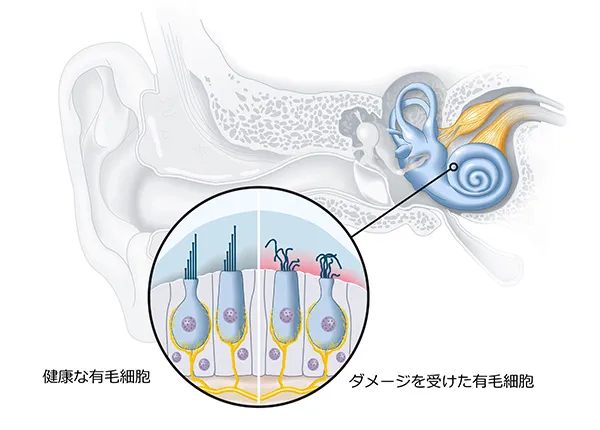

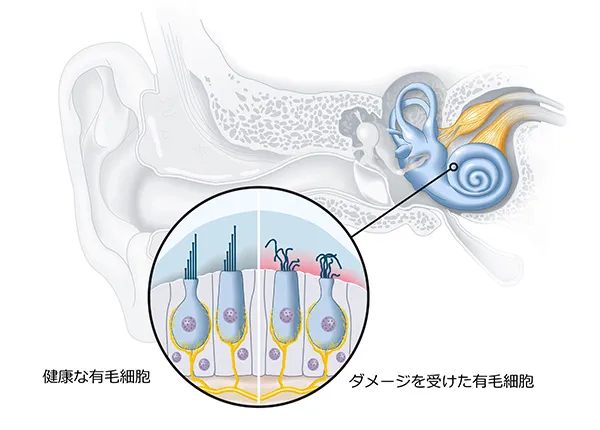

内耳と加齢性難聴

内耳が感じ取る音の範囲は一定ではなく、さまざまな要因によって変化します。最も一般的に見られるのは、年齢を重ねることで聞こえる音の範囲が狭くなる現象です。これにより、若い頃には聞こえていた音が聞こえなくなり、「加齢性難聴」が発生することになります。

これは自然な現象であり、人間が年を取るにつれて、蝸牛内の有毛細胞も老化していきます。蝸牛の入り口に近い部分の有毛細胞は高い音を感知し、奥に行くほど低い音を感知します。入り口付近の有毛細胞が最もダメージを受けやすいため、一般的に高い音を感知する能力が最初に低下します。そのため、加齢性難聴は通常、高い音から聞こえにくくなるのです。

「高い音が聞きにくい」ということは、しばしば加齢性難聴における最初の兆候です。自覚症状がある場合、まず耳鼻科などで聴力検査を受けることをお勧めします。

思わしくない結果が出た場合、耳鼻科の先生に相談してみてください。先生は難聴の程度を診断し、どのような対処法があるか、また補聴器が役に立つかどうか判断してくれます。補聴器が必要な場合、補聴器販売店の専門スタッフがあなたと一緒に適切な補聴器を選んでくれるはずです。